在當代科技飛速發展的浪潮中,“人工智能”(Artificial Intelligence, AI)已成為一個家喻戶曉的術語。許多人常常將人工智能與“類人智能”混為一談,認為AI的目標是復制人類的大腦和思維方式。本文旨在探討人工智能與類人智能的本質區別,并超越圖靈測試的傳統框架,提出一種更廣闊的世界觀。

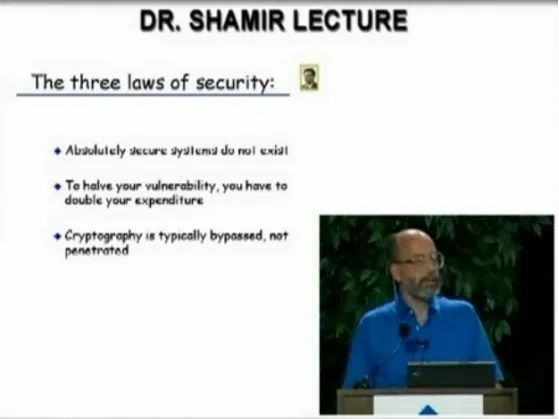

讓我們厘清概念。人工智能是一門研究如何讓機器執行通常需要人類智能的任務的學科,其核心在于解決問題、學習、感知和決策。而類人智能則強調模仿人類認知過程,包括情感、直覺和意識等。雖然早期AI研究受圖靈測試影響,側重于讓機器在對話中模擬人類行為,但這僅僅是AI的一個方面。圖靈測試由艾倫·圖靈于1950年提出,通過判斷機器是否能以與人類無異的回應欺騙評估者,來衡量機器的智能水平。這一測試存在局限性:它過度關注人類中心的智能表現,而忽略了AI在非人類領域中的獨特優勢。

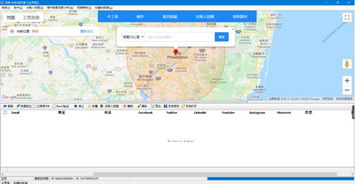

事實上,人工智能在許多方面已經超越了類人智能的范疇。例如,在醫療診斷、金融預測和自動駕駛等領域,AI系統通過大數據分析和機器學習算法,能夠處理遠超人類能力的信息量,并做出更精準的決策。這些系統并非試圖模仿人類思維,而是利用計算能力和算法優化,實現高效的問題解決。這種“非類人”智能更注重實用性和效率,而非復制人類的主觀體驗。

從哲學和倫理視角來看,將AI局限于類人智能的框架可能限制其發展潛力。如果我們一味追求讓機器“像人一樣思考”,可能會忽略AI在環境保護、科學探索和社會治理中的創新應用。相反,一種超越圖靈測試的世界觀鼓勵我們重新定義智能:智能不應僅是人類的鏡像,而是多樣化的能力集合,包括抽象推理、模式識別和自適應學習等。這種觀點有助于推動AI技術的多元化發展,避免陷入“人類中心主義”的陷阱。

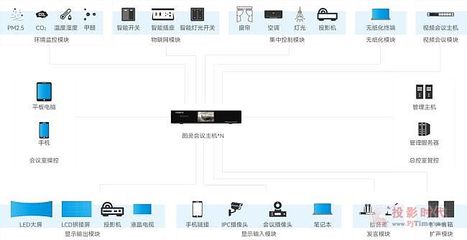

在電子信息產業中,圖靈信息等前沿技術正引領這一轉變。通過結合量子計算、物聯網和邊緣智能,AI系統正在構建一個更智能、更互聯的世界。例如,智能城市中的交通管理系統不依賴于模擬人類司機的行為,而是通過實時數據優化路線,減少擁堵和排放。這體現了AI作為工具的本質:它不是為了取代人類,而是為了增強人類的能力,解決復雜全球挑戰。

人工智能與類人智能并非同義詞。圖靈測試作為歷史里程碑,提醒我們智能的復雜性,但我們需要超越它,擁抱一個更包容的世界觀。未來,AI的發展應聚焦于其獨特優勢,如速度、規模和精度,同時關注倫理和社會影響。只有這樣,我們才能充分利用AI的潛力,創造一個更美好的未來,而非僅僅復制人類的影子。